稲森宗太郎

更新日:2015年3月19日

稲森宗太郎

- 稲森宗太郎(明治34年から昭和5年・1901年から1930年)

- 歌人。名張本町の煙草元売捌商稲森惣兵衛の長男に生れる。

- 県立第一中学校(現津高校)を経て昭和3年3月早稲田大学国文学科卒業。

- 在学中、窪田空穂教授に師事、卒業論文は「新古今集の研究」。

- 空穂の周囲にあった尾崎一雄・山崎剛平ら八人で八ツ手という短歌会を結び、同人誌『茜ぞめ』を出す。

- 廃刊後、同人は『地上』同人に加わり、これが死にいたるまで宗太郎の作品発表の場になった。

- 大学卒業の秋、肺尖(はいせん)カタルの診断をうけ、じつは結核であった。

- 昭和5年の春ごろ病状とみに進み、咽喉がつぶれてしまった。

- 4月15日、高田馬場の家で父、恩師空穂、妻美津子(京都の人)らにみとられて、空穂門でもっとも将来を嘱目されたこの若い歌人は29歳の短い生涯を閉じた。

- 同年上梓された遺歌集『水枕』は大学入学の大正13年から死にいたるまでの作品を収録している。

- 『窪田空穂全集』第十二巻に空穂の筆による追想文がのっている。

絶唱 水枕九首

水枕九首

- 水まくらうれしくもあるか耳の下に氷のかけら音たてておよぐ

- ゆたかなる水枕にし埋めをればわれの頭(あたま)は冷たくすみぬ

- 水枕に頭(かしら)うづめつつアルプスの雪渓の中にひとりわがゐる

- しんしんとしむ冷たさよ目に耳にこごりて白き花さき玉へ

- 水枕に目を閉ぢをれば谷川の底ゆく石の音の聞こゆる

- 水まくらつめたきなかに目をあけば寒鮒と我は生れ変りゐる

- 水枕に眠りしわれは谷川のふときすかんぽむさぼり食ひぬ

- 水枕にしみこごえたる目をあげて若葉やはらかき藤の花を見ぬ

- 枕べに白き小虫のまひ入りぬ外(と)の面(も)は春の夕べなるべし

『水枕』の刊行について 窪田空穂

「水枕」は、今年の四月十五日、三十歳の短命をもつて長逝した稲森宗太郎君の歌集である。

稲森君は昨年頃から処女歌集を編まうとの志を起こしてゐた。そして人知れず原稿の整理をもしてゐた。それが半ば以上に達した時、自身ではそれほどには思つてゐなかつた宿痾が俄に進んで、志を果しえずして長逝してしまつたのである。

稲森君の遺骸を守ってゐた骨肉、親戚、友人などの間に、おのづからに起つて来た心持は、その歌集を刊行して、せめて稲森君の霊前に供へたい。次いでは、稲森君の形見の一部として、各自も一本を蔵したいといふことであつた。

これが企てとなつた時、私たち稲森君と年来の親交を続け、又歌の上の交りをも続けて来たものは、甚しくうれしい事に思つた。進んでその世話を引受けた。そして、心悲しみつつもその事を進行させてきた。

「水枕」の原稿は、殆ど全部、稲森君自身の手で整理されてゐた形である。

「水枕」の歌は、大正十三年、稲森君二十四歳の時から始まつてゐる。それ以前の作は、稲森君は棄て去つてしまつてゐる。その年から昭和二年、二十七歳まで、四年間の作は、自身清書までしてしまつてゐた。この事は歿後になつて知つたことである。この部分に対しては、われわれは一字をも動かしてはゐない。

昭和三年、二十八歳から、同五年、三十歳まで三年間の作は、成るに随つて記しとめてあった控のものである。しかし、幸なことには、この控の歌には、殆ど全部に亙って、取捨のしるしが附いてゐた。われわれは一意そのしるしに随つて原稿をつくつた。この後半も、稲森君の心以外の何物もまじつてゐないものである。

次に「水枕」といふ題である。これも稲森君が、撰ぶともなく撰んだものである。長逝幾日前といふ頃、友人が稲森君の病床を訪ふと、稲森君は初めてした水枕の甚だ快いことを喜び、そして戯れのやうに、これを歌集の題にしようといつたとのことである。それを聞いたわれわれは、躊躇なくその水枕を歌集の題としたのである。

「水枕」は遺稿とはいへ、全部稲森君の手になつたものである。これはわれわれ世話掛の者の明らかにして置くべきことである。

猶、「水枕」は、刊行の資は、稲森君の厳父稲森惣兵衛氏にあふいだものである。氏はわれわれ友人の請ひを容れて、快く応じて下さった。

「水枕」は遺稿であるところから、稲森君の伝記を添へたいと思つた。これは稲森君を最もよく識つてゐる都筑省吾君が書いた。又歌人としての評も添へたいと思つた。これは「地上」の主宰者であり、稲森君の先輩として信頼してゐた対馬完治君、又親友にして同時に文藝上の交りも深かつた染谷進、岩津資雄の両君が書いてくれた。

不日「水枕」の第一部は、稲森宗太郎君の霊前に供へられるべきである。趣味ゆたかであつた稲森君は、その体裁を見て、或は不満を感じるかも知れない。しかし在世の日のやうに、黙つて、深く澄んだ目に微笑をうかべて見るであらう。又、「水枕」を頒たれた先輩、諸友は、稲森宗太郎君の歌の初めて纏まつたものを読まれ、正に藝苑のもので、永く亡びないものと思はれ、絶好の形見だと思はれることだらうと信じる。われわれ世話掛のものは、それを思つてせめてもの慰めとしてゐる。

出版の世話掛をした都筑省吾、岩津資雄、臼井歳次、小宅圭介、病床にあって直接の関係はできなかつたが、同じくそれに加はつてゐた染谷進の諸君に代つて、本書出版の次第を記す。

昭和五年八月一日

窪田空穂

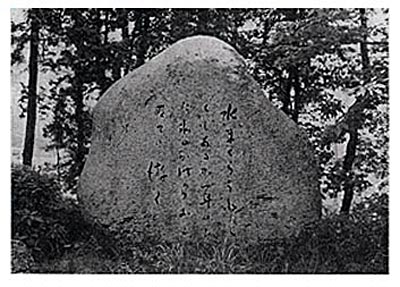

稲森宗太郎歌碑

稲森宗太郎歌碑

町並みを望む小高い丘、平尾山にある市立図書館横の小道を歩くと、木立のなかにひっそりと歌碑がたたずんでいます。昭和63年に、「稲森宗太郎を顕彰する会」によって建立された「稲森宗太郎歌碑」です。

「水まくらうれしくもあるか耳の下に氷のかけら音たててぐ」と刻まれたこの歌は、名張出身の歌人・稲森宗太郎が昭和5年、亡くなる4日前、初めてした水枕の心地良さを病床で詠んだという「絶唱 水枕九首」の一首です。

幼い頃、名張の川辺や野山でおもいっきり遊んだであろう宗太郎は、東京での学生生活でも登山を好んだといいます。宗太郎が生まれて1世紀、彼が眺めた風景も移り変わり、図書館には、多くの人が訪れています。

辺りの木から落ちたのか、木漏れ日を受けて、ドングリが周り一面に芽吹いています。